|

|

■水上方面行きホーム

1931年に信号所として開設された土合駅は、開設当初は単線区

間に立地していたため長岡方面行き列車も、この地上ホームに停車

したが、複線化されてからは地下のホームに移されている。しかし

ホームの反対側には、長岡方面行き列車が使用していた線路跡が今

も残る。

|

|

■水上方面行きホーム

ホームの湯檜曽側は1998年に集中豪雨による土砂崩れで一部が

破壊されている。ただ被害にあった部分は、元々長編成列車に対応

するために長いホームとしていた末端部分であり、現在は主に3両

編成の普通列車が行きかう上越線では、現存するホームで事足りる

ため、ホーム部の復旧は行われていない。

|

|

■ホームから駅舎への連絡通路

ホームを降りると駅舎が現れるが駅舎内の通路が非常に狭く暗い。

通路を歩くと改札手前に展望室のような出窓スペースが存在する。

画像右端の部分がそれである。荒天時の列車交換時の係員立会所に

も見えるが詳細は不明である。

※矢印を画像にかざすと駅舎に寄った画像に。

|

|

■改札

通路を進むと改札が登場する。現在の土合駅は無人駅のため当然な

がら駅員は不在である。雪国の駅らしく殆どの改札は窓ガラスで閉ざ

され1箇所だけが開いていた。画像左手前へ進むと水上方面行き地上

ホーム、右奥へ進むと長岡方面行き地下ホームへと至る。

余談であるが有人駅時代の土合駅では長岡方面行き列車の出札は到着

10分前を切ると到着前にもかかわらず出札を打ち切っていた。ホー

ムまでの距離がいかに長いかを物語る。

|

|

■改札と待合室

改札を抜けると思いのほか広いコンコースと待合室が現れる。現在

は無人駅であるが切符売場跡もあり、以前は谷川岳への登山口とし

て賑わった形跡が見られる。この駅は、その特異性から「関東の駅

百選」に選ばれておりその認定書が切符売場跡に掲示されている。

|

|

■駅舎

土合駅の駅舎は谷川岳をイメージした外観で非常に立派なもの。駅

前は砂利道となり舗装されていないが、すぐ前には国道291号線

が横切り路線バスの停留所もある。ただバスのほうが本数が多いの

が謎である。また付近には谷川岳ドライブインが隣接しているため

か、車で谷川岳を訪れた観光客が土産物を選ぶついでに土合駅を見

学してゆく事が多い。

|

|

■駅前に設置された石碑

駅右側には石碑が設置され「上越南線直轄工事記念」なる文字が書

かれている。石碑には施工日、竣工日などが詳細に書かれているが

如何せん文字が見にくく、この画像では何が書いてあるかが判別で

きないのが残念。

|

|

■改札より長岡方面行きホームへ至る通路へ

駅に戻り、いよいよ長岡方面行きホームへと赴く。再び改札内に入

り左側へ進むと、一見その先は行き止まりのような雰囲気であるが

よく見ると「長岡方面行き」の文字と、左へ曲がるよう促す矢印が。

至るところに、ホームまでは所要時間10分程度かかる旨が記され

ている。

※矢印を画像にかざすと突き当りの画像に。

|

|

■長岡方面行きホームへ至る通路

左へ曲がると通路は極端に狭くなり真っ直ぐに伸びる。通路は暗く

窓からの僅かな明かりのみが頼り。通路を進むと、短い階段が断続

的に現れる。

|

|

■長岡方面行きホームへ至る通路

上の画像を国道291号線を越える箇所から見る。右手前側が駅舎

へ、左奥側が長岡方面行きホームへと至る。また通路をくぐる様に

道路を右奥へ進むと谷川岳へと至る。通路の左側にはドーム状の屋

根が見えるが、この直下には湯檜曽川が流れており、ドーム状の部

分は橋梁となっている。

|

|

■長岡方面行きホームへ至る通路

ドーム状の通路を内側から見る。この画像の背後に「お疲れ様でし

た。階段数462段」なる扉が放置されていた。この先のトンネル

内の階段数の事で、既に24段下り、併せて486段・・・この駅

の階段数は異常である。湯檜曽川を越えると地中へと下るトンネル

の天井が登場し(画像奥)ついに「あの」階段が登場する。

※矢印を画像にかざすと湯檜曽川の画像に。

|

|

■長岡方面行きホームへ至る階段

川を渡り終えると山奥の長閑な雰囲気は一変し暗いトンネルと長い

階段が登場する。その段数は462段。底が見えず下るのも途方に

暮れる。これが上りであったら・・・と考えるとゾッとする(もっ

とも作者はこの階段を上る羽目になり実際に途方に暮れましたが)

階段右脇のスペースは将来エスカレーターを設置すべく空けられた

敷地であるが、現在に至るまでエスカレーターは設置されず、漏水

が小川と化して流れている。

|

|

■長岡方面行きホームへ至る階段

地下ホームとを結ぶ階段は、よほど体力に自信のある人でない限り

一気に上りきるのは不可能である。駅としても、それに配慮してか

265段目にベンチを設けている。このベンチは過去に作り替えら

れているが、設置する場所(段数)も以前は別の場所だった。

|

|

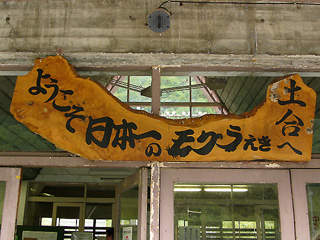

■長岡方面行きホームへ至る通路

階段を下りきると広い空間が現れる。その奥にホームが見える。画

像右下の手すりに設置された看板には「ようこそ日本一のモグラ駅

へ」と書かれており、改札までの所要時間が10分を要する旨も併

せて記述されている。この通路を抜けると遂に長岡方面行きホーム

が現れる。

|

|

■長岡方面行きホーム

通路を抜けるとそこには広々としたドーム状の空間が現れる。地下

70mに位置するこのホームは、以前は長編成列車の停車も可能で

あったが、2008年にホーム位置が副本線側から本線側に移設さ

れ規模は縮小された。構内はヒンヤリと寒く、薄暗い照明と相俟っ

て異空間な雰囲気が漂う。また画像右側には待合室やトイレがある

が、廃墟に近い雰囲気で実に不気味であり利用には勇気を要する。

※矢印を画像にかざすと旧ホーム時代の画像。

|

|

■長岡方面行きホーム

従来の下り線は本線のほかに通過列車退避用の副本線があり、ホー

ムは副本線上に設置されていたが、現在の列車運用では土合駅での

通過列車退避は皆無で、しかも本線からの分岐部に設置されている

ポイントの維持の問題もあり、副本線を廃止しホームも本線側に移

設された。新ホームには新たに照明が設置され、以前の様な不気味

さは半減されている。

|

|

■閉鎖された旧ホーム

ホーム移設によって旧ホームは待合室とトイレを除き立入禁止とな

っているが、柵越しに旧ホームを見る事は可能であり、建設当初の

雄大な姿を窺い知ることができる。旧ホームの端は照明が消されて

おり「闇」と言っても過言でないほど暗い。新ホーム土樽寄りから

端部へ近づけるが、あまりの暗さに、恐怖を覚えた臆病者の作者は

早々に撤収している。

※矢印を画像にかざすと旧ホーム時代の画像。

|

|

■ホームに設置された名所案内

下りホーム壁面には、ご多分に漏れず名所案内が設置されているが

注目は4段目。当駅ホームがそのまま名所として記載されている。

確かに山あいの無人駅にしては客が多いのは事実。ただし改札から

の所要時間が記載されているので、目の前の施設なのに「徒歩10

分」と、ちぐはぐな案内となっている。また、2段目の「国立公園

・徒歩4時間」は果たして赴く人がいるのか、疑問を感じずにはい

られない。

|

|

■旧ホーム時代の土合駅と到着列車

2007年9月に訪問した際は天候の影響か、駅構内に霧が立ち込

めていた。列車が到着する数分前、列車がトンネルに進入する際に

発する風圧の「ドン」という音が微かに聞こえ、同時に構内は列車

風によって深い霧に包まれた。すると突然、列車のライトで構内が

光で埋め尽くされ、轟音と共に列車が到着した。僅かな乗客を乗せ

た列車は暗闇へと消え、駅は再び静寂の闇に包まれた。

※画像はホーム移設前に撮影したものです。

|

|

|

訪問時に注意を怠ると死亡または重症を負うことが想定されます

ので、訪問時には充分お気をつけ下さい。

|

|

|

長岡方面行きホームから改札までは486段の階段があります。

心臓の弱い方や足腰に持病をお持ちの方、体力に自信がない方の

訪問はお控え下さい。やむを得ず利用する場合も無理をしない様

お願いいたします。

|

|

当駅は谷川岳への登山口となっております。路線バスまたは徒歩

にてロープウェイ乗り場まで赴く事ができます。しかし谷川岳は

近年、遭難が多発しておりますので登山の際は以下の事をお守り

下さい。

・健康状態の確認とともにペースは遅い人に合わせましょう

・装備、食料を点検し余裕ある行動をとりましょう

・天候が悪化したら無理をせず引き返しましょう

また登山届は必ず行ってください。

|

|

当駅は列車の到着本数が極端に少なく平日は一日4〜5本、休日

は一日6本(臨時列車を除く)となっております。訪問の際は事

前に時刻表を確認のうえ訪問願います。なお、当駅の駅前からは

谷川岳と水上を結ぶ路線バスが発着しており、こちらは1時間に

1本の発着があります。ただしバスは夕方で運行終了となります

ので時刻表を必ず確認してください。 |

|